Me levanto tarde porque tengo el privilegio de trabajar desde casa, y cuando digo tarde, es en términos de la hora en que empieza mi primera reunión por zoom. Faltan 20 minutos para la reunión y estoy de pie en la ducha, con el agua tibia corriendo por mi cuerpo.

Me siento en la computadora y la alineo, de tal forma que los almohadones acumulados a mi derecha, y la montaña de ropa sin doblar a mi izquierda no se vean al encender la cámara. Un fondo maderoso me enmarca y deja ver parte de mi intimidad: algún cuadro, los colores de mi casa, la luz que la inunda en el día. Podría mostrar un poco más y desnudar mi estatus social, mis hábitos, mis cotidianos desordenes u obsesiones.

Comienza la reunión y no puedo dejar de saludar con alegría, de veras me siento alegre de verles, aunque esos marcos rectangulares que rodean a las personas me confunden, me hace sentir que no son quienes conozco, que estoy hablando con presentadores de noticias dentro del televisor. Arranca la conversación y tocan un tema que me atañe, y sé que esperan mi respuesta, siento que esperan mi respuesta. Mi silencio solo podría significar que no sé de qué están hablando, o que no quiero compartir lo que pienso, o que no estoy poniendo atención, o que no estoy cercana a la computadora. Podría significar que me levanté un momento a tender la cama. Corro a abrir el micrófono y hablo, y la verborrea no se detiene, no puedo parar de hablar, las caras perplejas no me indican si lo que estoy diciendo es bien o mal recibido, me detengo, termino y un silencio de varios segundos se impone. Me siento tonta, odio esta cuadrada forma de comunicación en que no hay espacio para las tonterías, la inseguridad o la locura, en que todo es preciso, al grano, en que la atención es un embudo en un cuadro en la pantalla, en que veo como me veo, cuando hablo y en que veo como me veo, cuando escucho.

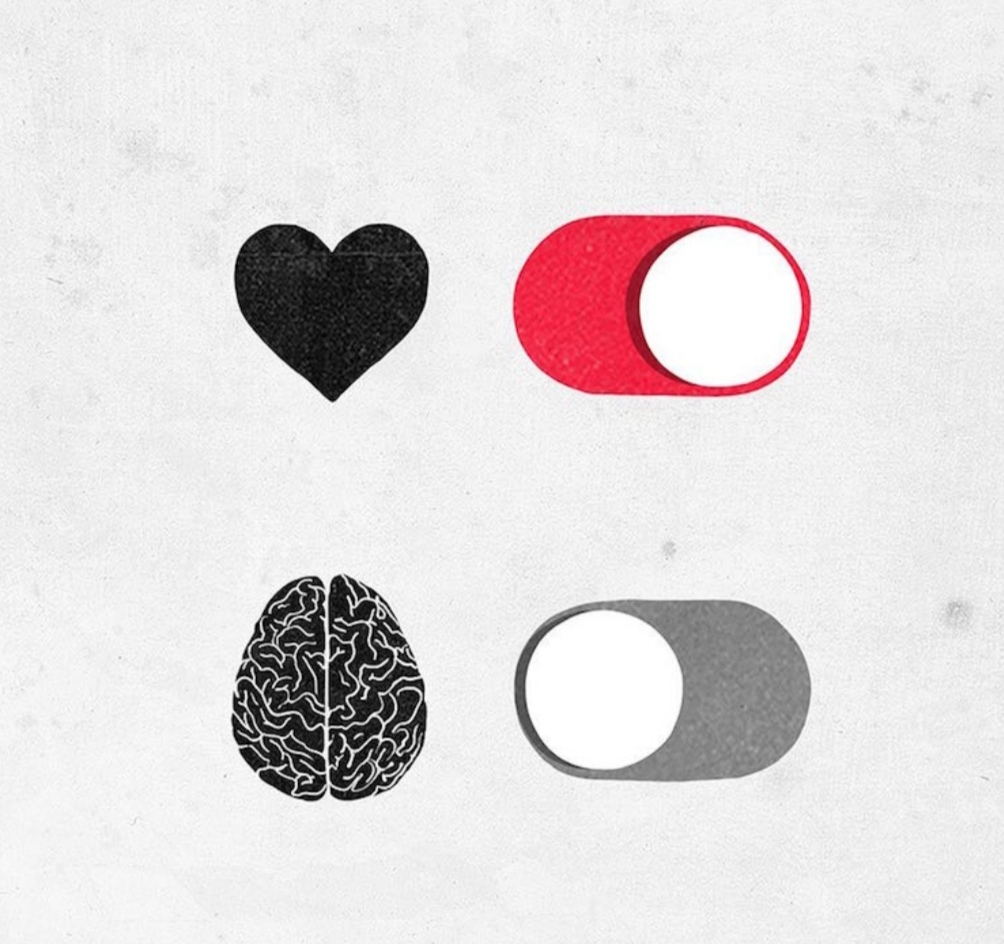

La conferencia de medio día del gobierno me dice que murieron 20 personas más. Recuerdo hace seis meses la primera, recuerdo que lloré desconsolada. No la conocía, pero los cambios acelerados en el país, el sistema económico cediendo a las medidas sanitarias, el temor en los ojos de mi abuelo me tenían sensible esa semana. Hoy son 20 muertes, igual que ayer. Me echo un bocado de comida a la boca y cierro los ojos.

¿Han visto esas imágenes del desprendimiento de bloques de hielo en los glaciares? Me parece verlos frente a mis ojos, ese bloque enorme, gigante, decantándose en el agua, como en cámara lenta. Un barquito, en cámara rápida se aleja a toda velocidad de la escena, no sé por qué se acercó tanto en primera instancia.

Luego del primero se desprenden dos bloques más. Ese bloque es el negocio familiar, ese otro es la independencia económica, ese otro es volver a dar abrazos para saludar a la gente.

En la tarde salgo unos minutos a tomar el sol. Mi perro que descansa a unos metros, se mueve hacia mí y se acuesta de nuevo, descansando su cabeza en mi pie. Estoy muy bien, dije en la mañana cuando me preguntaron, yo también estoy muy bien, me contestó cada persona, sonriendo con la boca y con los ojos.

En la reunión de la tarde me pongo a pintar mandalas con la cámara abierta. Estás pintando – me dicen – sí, es me que me relaja – contesto. Sé que no les gusta, sé que no quieren que baje los ojos, que los desvíe de la pantalla, pero yo sigo rellenando los espacios, tratando de no salirme de las líneas, escogiendo los colores. El tiempo de pronto fluye mucho más líquido en mi teclado, miro por la ventana y está cayendo la tarde.

Hace unos días busqué el significado de pandemia. Del griego “Pan” – todos, y “demia” – pueblo, “todos los pueblos”. Pienso que hay tantos conceptos donde “Todos los pueblos” podrían significar calor en el alma: Todos los pueblos comen, todos los pueblos hablan, todos los pueblos viven. Pero pandemia significa en realidad que todos los pueblos mueren, y entiendo que sea así, porque es el único concepto de los anteriores que puede ser real.

Termino el día en mi casa, pensando en lo que hice hoy y a qué hora tendré la primera reunión de mañana.